学院新闻

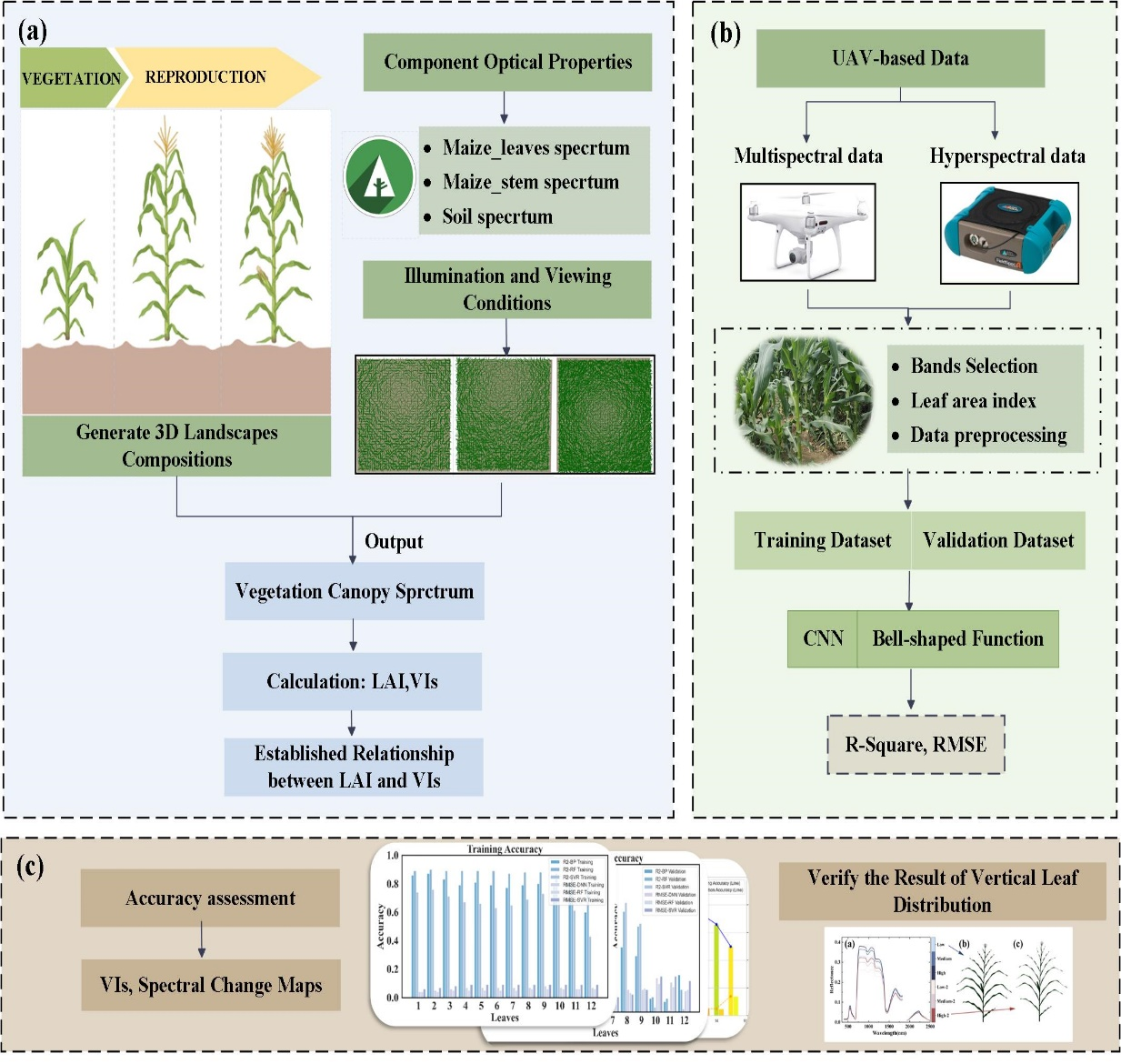

近日,马新明教授团队在国际期刊《Plant Phenomics》(中科院一区TOP,IF=6.4)在线发表了题为“Exploring the depth of the maize canopy LAI detected by spectroscopy based on simulations and in situ measurements”的研究论文。研究通过融合三维辐射传输建模与无人机遥感技术,系统揭示了玉米冠层叶面积垂直分布的遥感探测深度规律,为作物生长精准监测提供了新方法与理论支撑。

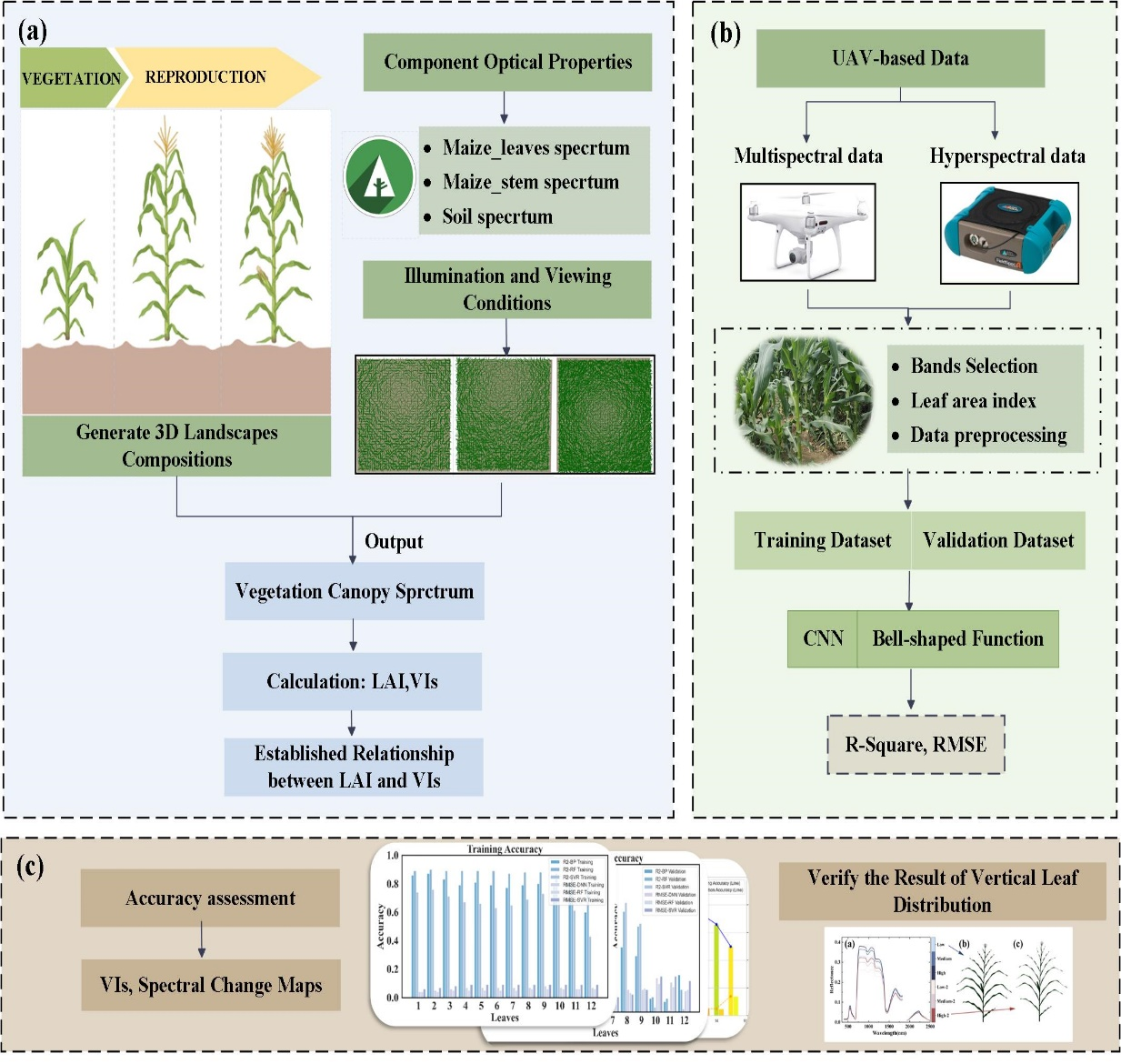

图 研究技术路线

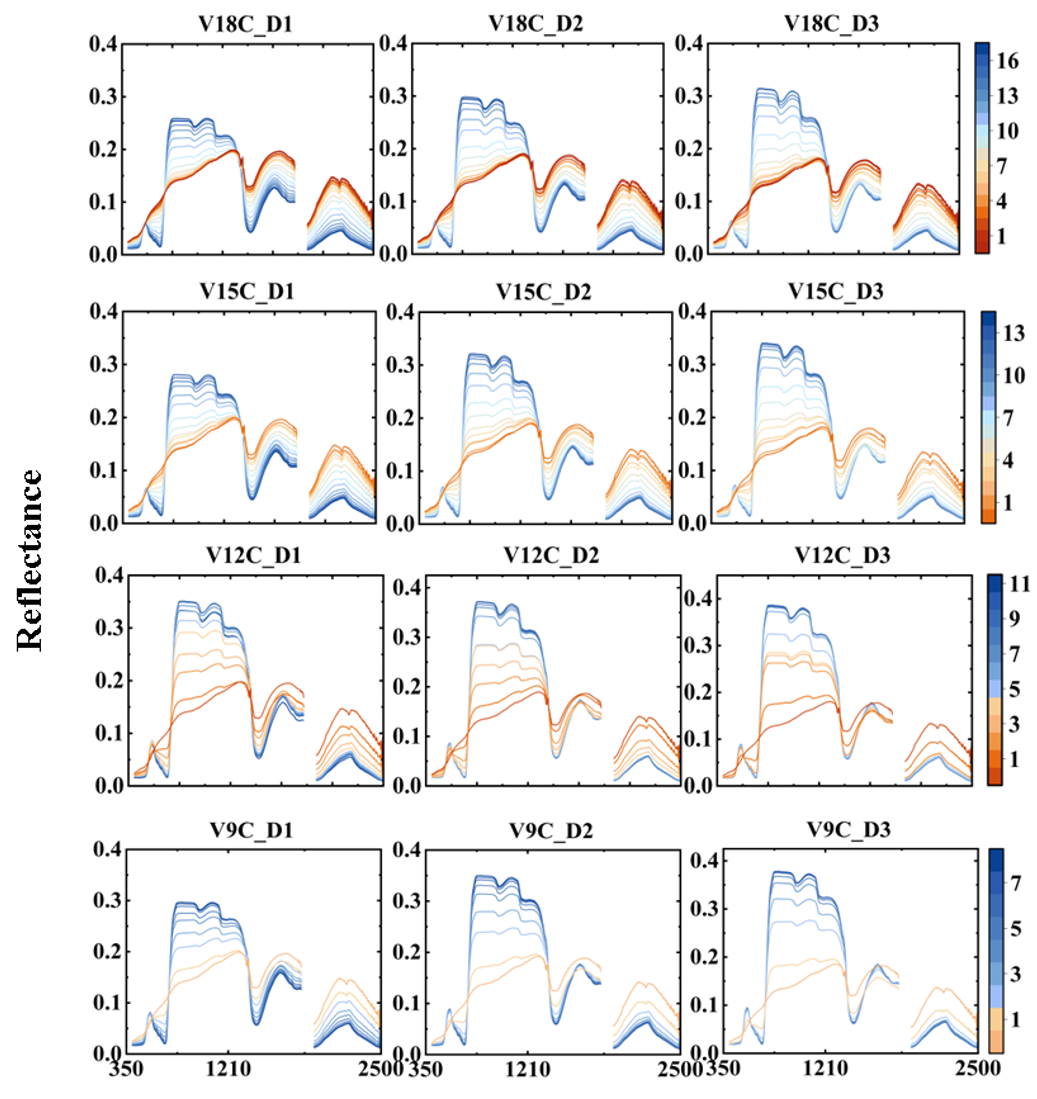

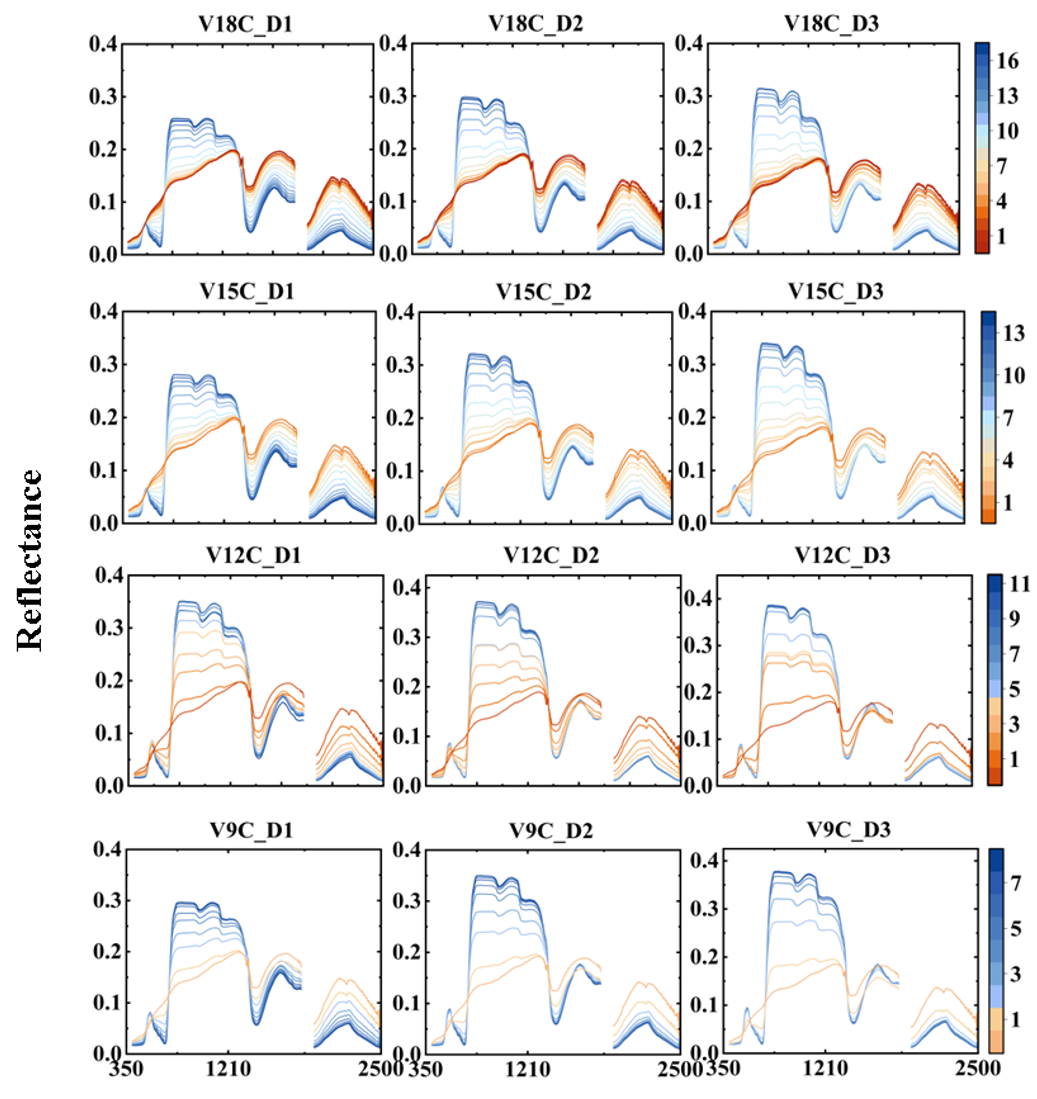

图 不同密度下玉米冠层光谱响应曲线

图 模型在不同垂直叶层的预测精度

叶面积指数(LAI)是反映作物光合能力与生长状况的关键指标。玉米冠层具有明显的垂直异质性,不同叶层对光谱信号的贡献差异显著,传统遥感方法难以准确监测冠层中下部叶面积信息。本研究构建了不同密度、株型和生育期的玉米冠层三维场景,模拟分析了冠层光谱垂直响应特征,探索了光谱遥感对叶面积信息的探测深度,最后提出了一种融合钟形函数与卷积神经网络(CNN)的FuseBell-Hybrid模型,提升了叶面积垂直分布信息的监测能力。

图 研究技术路线

结果表明,遥感传感器对玉米冠层的探测深度随生育期和种植密度变化显著。在苗期,可以探测至底部1–3片叶;抽雄期扩展至1–4片叶;灌浆期进一步深入至1–7片叶。种植密度对冠层底部的探测影响尤为明显,低密度条件下底层叶片对光谱贡献显著,而中高密度条件下其影响大幅减弱。

图 不同密度下玉米冠层光谱响应曲线

使用多年数据集对模型在不同垂直叶层的性能进行了系统评估。结果显示,模型对冠层中下部叶片的LAI预测精度较高(R² > 0.8),第6-12叶层的监测与实测高度吻合。该研究深化了对玉米冠层结构与光谱响应之间关系的理解,为作物参数垂直分布遥感监测提供了新思路,对变量施肥与智能灌溉等精准农业实践具有重要应用价值。

图 模型在不同垂直叶层的预测精度

程金鹏研究员、硕士生王姣与北京市农林科学院信息技术研究中心赵丹博士为共同第一作者,马新明教授、杨浩高级工程师和杨贵军教授为共同通讯作者。熊淑萍教授、乔红波教授和漆建波副教授对本研究提供了帮助。研究获得了国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国博士后科学基金及河南省科技攻关计划等项目资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.plaphe.2025.100100

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.plaphe.2025.100100