近日,我院熊淑萍教授团队近日在国际期刊《European Journal of Agronomy》(IF=5.5)在线发表了题为“Estimating wheat above-ground biomass by integrating dry matter allocation and phenology information”的研究论文。该研究提出了一种融合光谱遥感技术与农学先验知识的冬小麦地上生物量估算模型,显著提高了跨生育期冬小麦地上生物量估算的准确性。

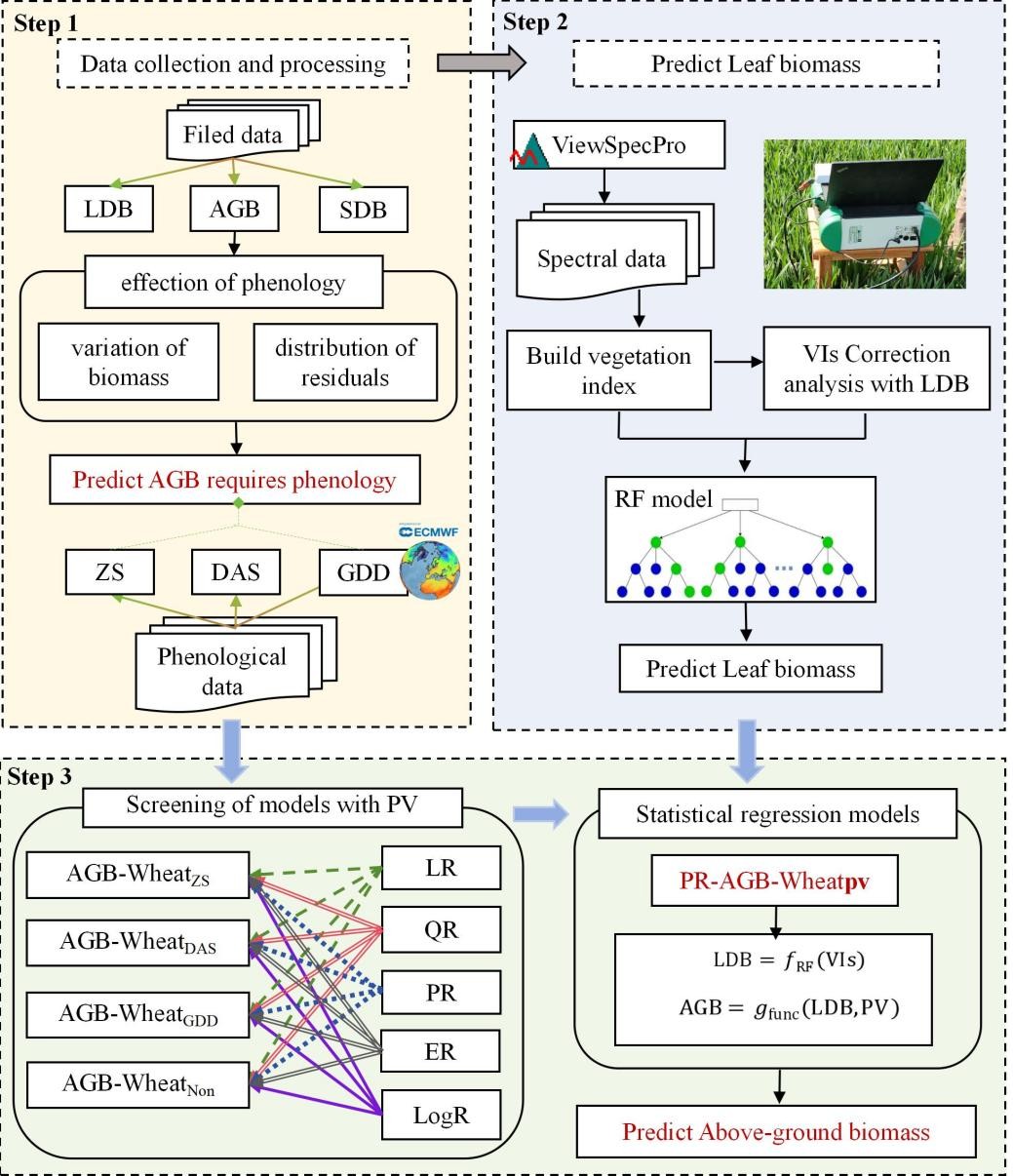

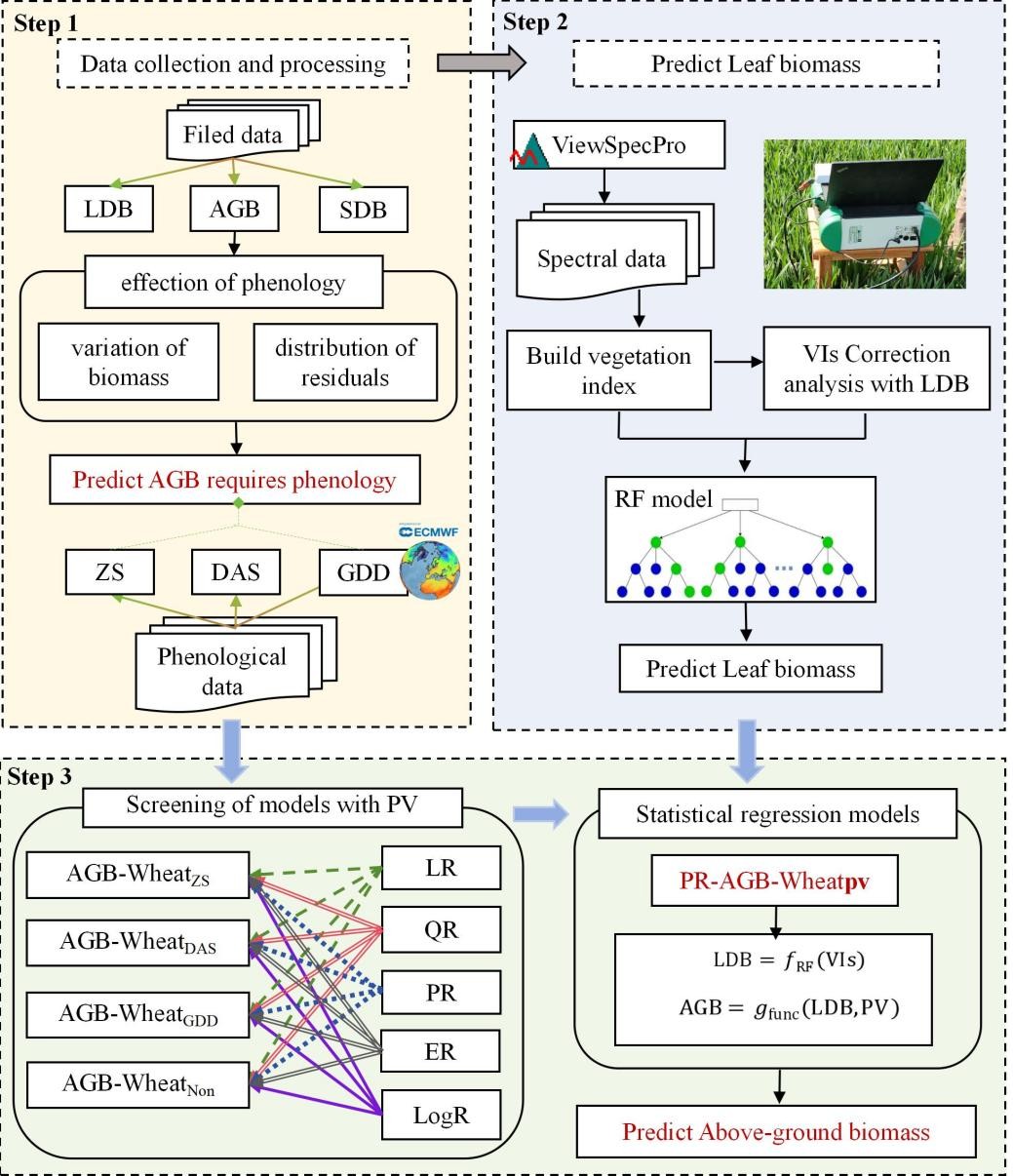

地上生物量是评估小麦生长状态、预测产量及监测生态系统碳库的关键指标。本研究提出了一种跨越不同生育期的两阶段地上生物量估算模型,首先运用随机森林算法建立植被指数与叶生物量的非线性映射关系,其次选择幂函数构建物候变量作为约束条件的耦合模型(PR-AGB-Wheat

PV),实现了基于物候约束的叶生物量与地上生物量之间的功能关系构建,为小麦跨生育期地上生物量的精准监测提供了方法学支撑。

图 研究技术路线

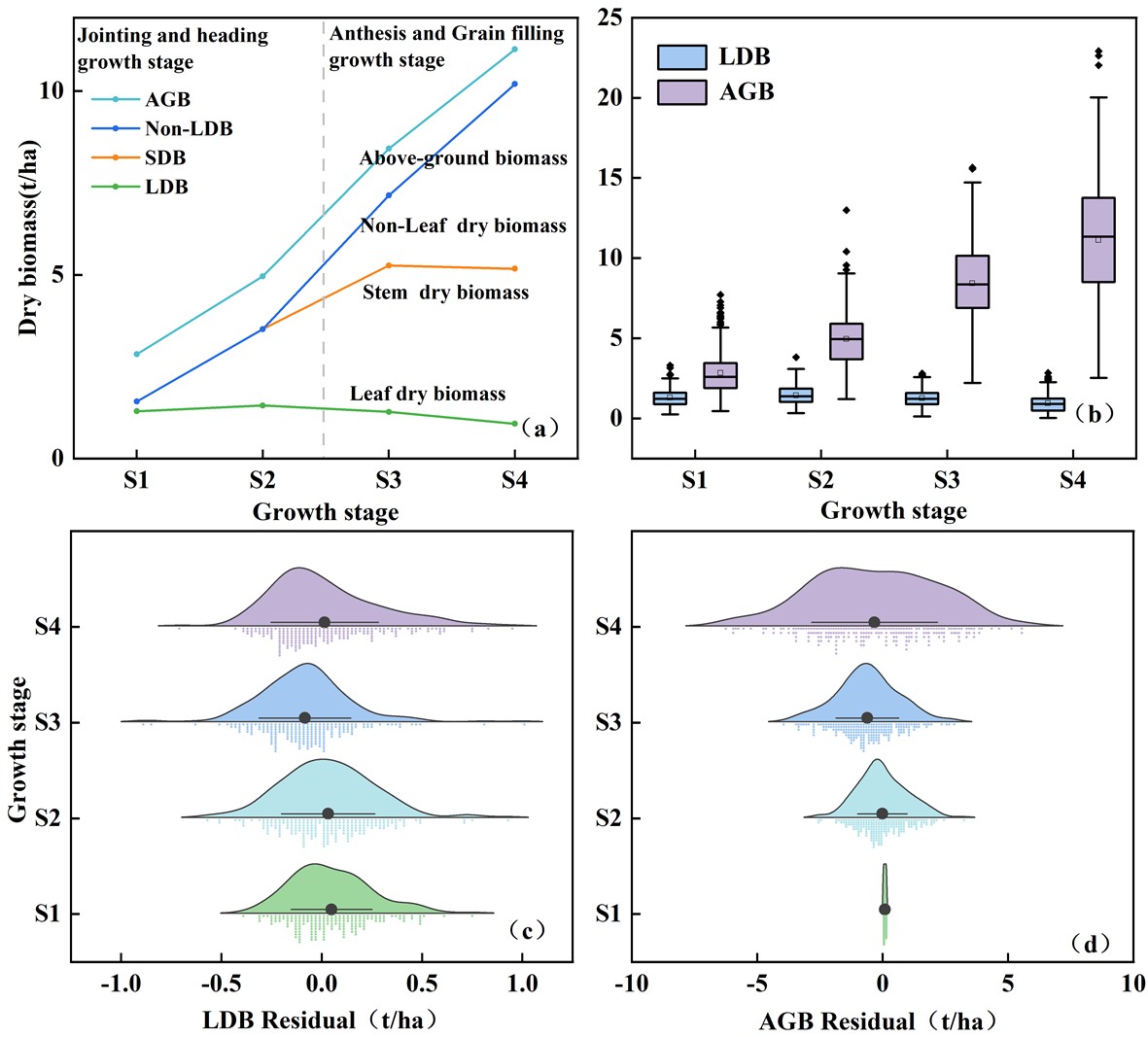

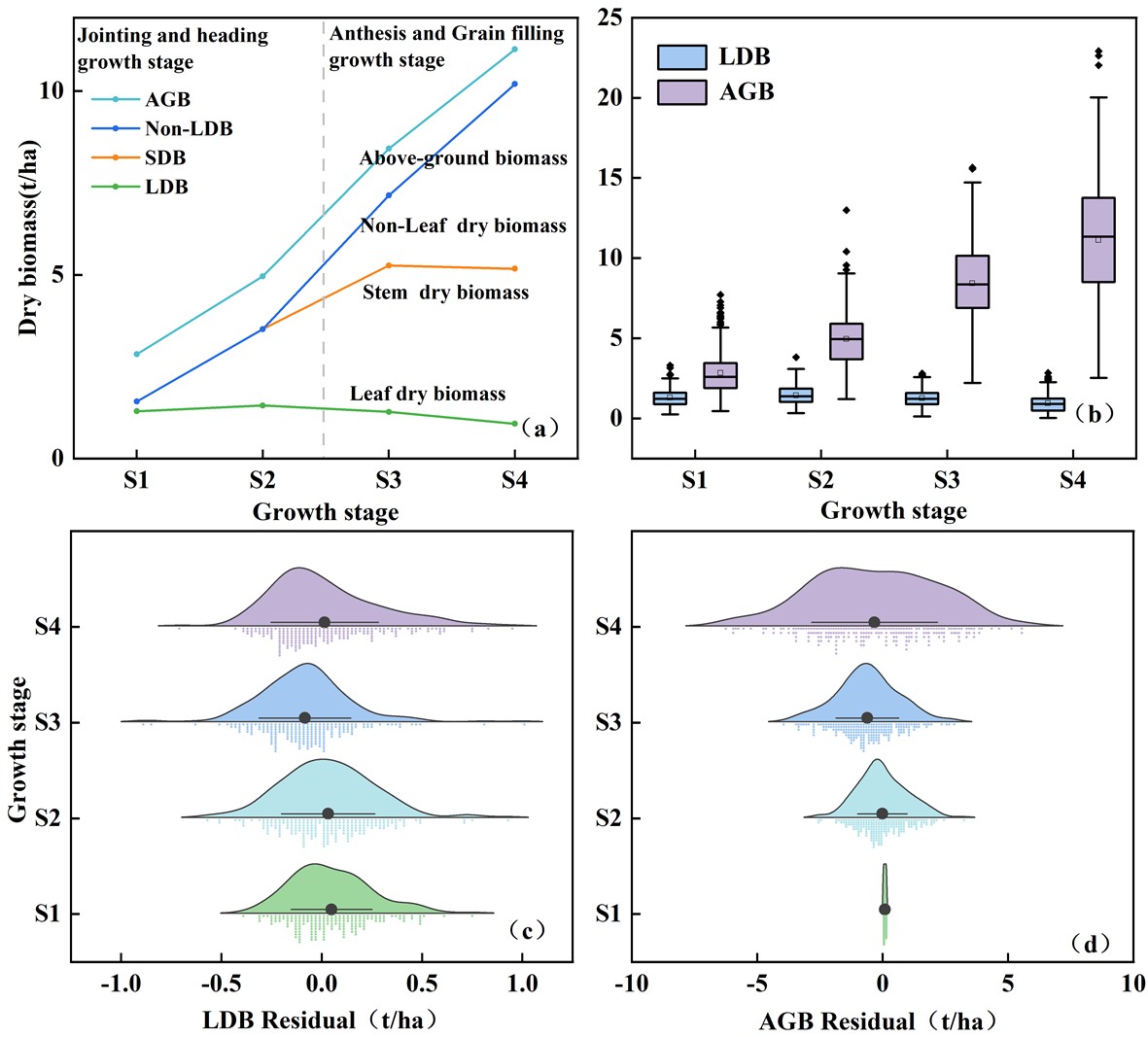

研究发现,在小麦的生长过程中,随着植物由营养生长期转向生殖生长期,干物质的分配发生了显著变化。特别是在生殖期,干物质会转移到生殖器官,叶片干重几乎不再增加反而减少,导致传统光谱遥感方法的预测精度下降。叶片生物量的总体残差在不同生长阶段保持相对稳定,说明叶生物量受物候的影响较小,而地上生物量的残差在灌浆期表现出更广泛的分布。因此,在构建耦合模型时将物候变量作为约束条件是必要的。

图 小麦不同生长阶段的生物量成分变化和残差分析

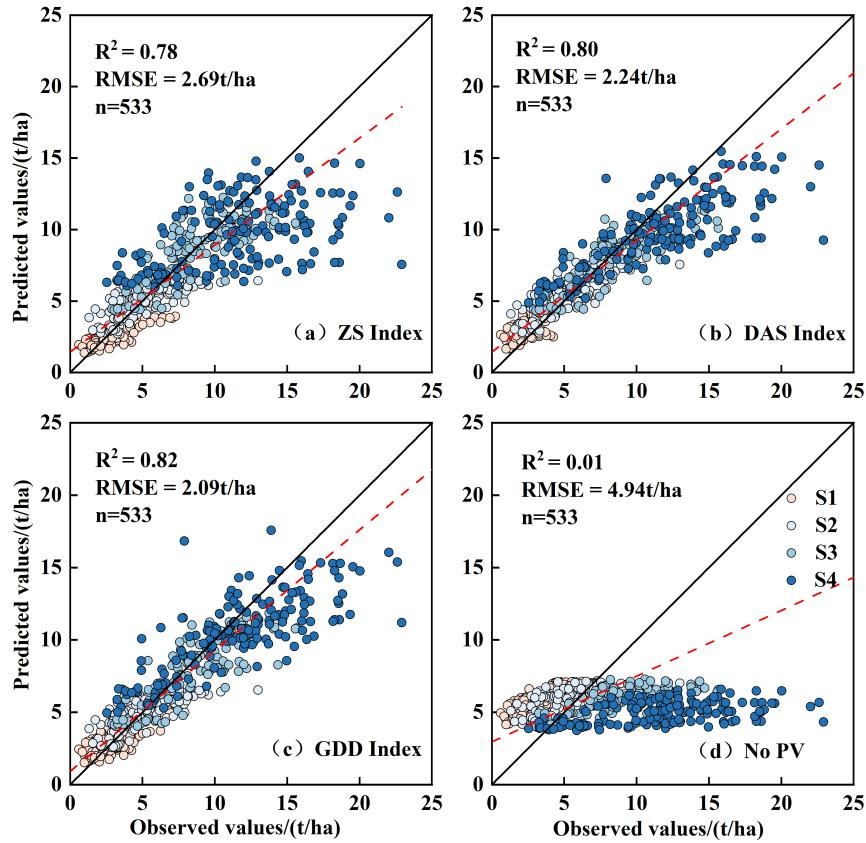

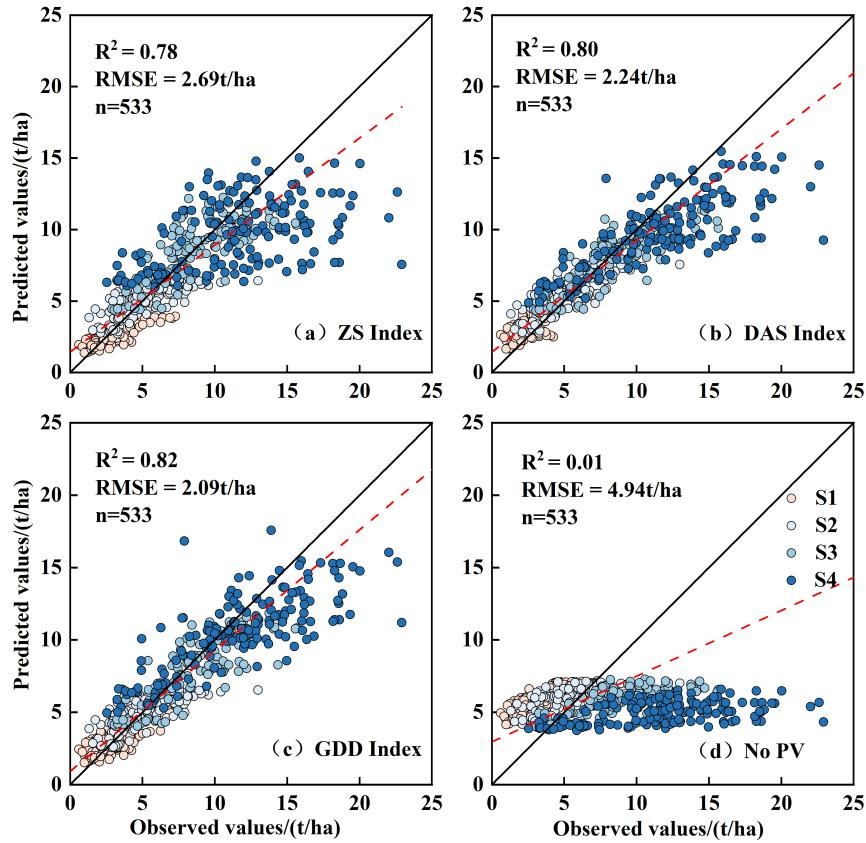

运用物候变量如扎多克斯标度(ZS)、播种后天数(DAS)和生长度日(GDD)作为约束条件,叶生物量作为驱动因素,构建了基于幂函数的地上生物量估算模型,预测精度显著提高,优于植被指数估算地上生物量的传统方法,充分证实了先估算叶片生物量后估算地上生物量的两阶段估算方法的可靠性。

图 耦合模型性能

团队青年教师程金鹏研究员、硕士研究生刘翠平为共同第一作者,熊淑萍教授、吴强博士后和杨贵军教授为共同通讯作者,马新明教授、杨浩高级工程师对本研究提供了指导和帮助。该研究获得了国家重点研发计划(2023YFD2301500)项目的资助。

论文链接:https://authors.elsevier.com/c/1lxuY47-DaBAGg